認知症と精神疾患との関係

障害される神経ネットワークの局在が近似

自閉症スペクトラム障害と 前頭側頭型認知症

ドーパミン神経系の脆弱性

注意欠陥・多動性障害とDLB

学習障害と原発性進行性失語症(原発性非流暢性失語症、意味性認知症)

発達障害を基盤として認知症を発症した場合、BPSDにより強い影響を与える

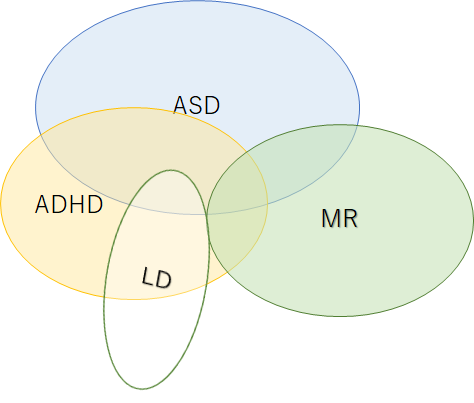

発達障害とは

知的障害MR

自閉症スペクトラム(ASD)=広汎性発達障害

学習障害

注意欠陥多動性障害の四つ

重なりもあり

ASD キーワードは 共感と「心の理論」の障害

心の理論とは相手の心を読み取る能力

①対人相互作用の質的障害 視線を合わせる 表情を読み取る 共感性がない 仲間を作れない

②コミュニケーションの質的な障害 冗談・皮肉が通じない、情動的反復的 独特の言葉の使用 言葉を語義通り

③行動興味活動が限定的 異常なほど限定した一つの興味に熱中する 特定の意味のない習慣儀式にこだわる

脳内システム:前頭前野内側部、側頭極

ADHD キーワードは 不注意・多動性・衝動性

脳内システム:脳内ドーパミンの障害、前頭葉(前頭前野)の活動低下

発達障害とくにASDの重度の症例においては認知機能の障害を有する。軽度~中等度であっても加齢やうつ状態の併発で認知機能の低下を認めるようになる可能性も考えられる。もともとASD,ADHD,FTDは前頭葉機能の障害の共通性から多くの症候的類似が認められる。

FDLの2大特徴

①社会的対人行動の障害 他者への無関心と共感性の欠如

②自己行動の統制障害 限定された興味への著明なこだわり、反復・情動行動、施行の硬直化、反復情動行動が妨げられた時のパニック状態

すべてASDと重なる。また注意の転動性の亢進と維持困難、被影響性の亢進等はADHDと共通。またADHDでは注意機能障害から 高齢期にMCIと診断される可能性がある。

生来の特性としての脳機能障害(発達障害)が成長の過程で代償され、社会適応性の改善が図られる。この20-60歳の長いブラックボックスをへて 障害への防御因子が減退し、脳の老化、変性が加わり、60歳後半から認知機能障害や心理行動所の変調等認知症症状が徐々に現れる。

病態論

類型1 発達障害だけ、長年社会的適応が得られていたが高齢になり、退職、家族との死別離別などにより社会的対人的交流が急激に減る等、大きな環境の変化によって適応不全となり不適応行動が顕在化 BPSDと誤認される

類型2 発達障害の脳内病理に高齢化による脳の器質性変化が加わり、病態の増悪として顕在化する 発達障害の特性による障害とMCIレベルの器質性脳病理との双方に起因して社会適応に支障をきたしている

類型3 発達障害やそれに併存する精神障害(うつ、双極障害、不安障害、物質乱用等)の長い過程が、認知症発症の病因になるもの。精神障害による内的ストレス、社会適応による外的ストレスが糖質コルチコイドの持続的上昇をきたし、血糖上昇並びに血管病変を介して海馬の萎縮や、アミロイドの沈着、炎症反応促進、神経成長因子の変化、前頭葉線条体系の異常を引き起こして認知症につながる

類型4 認知症の前駆症状として発達障害類似の症状が出る。この時期に観察すると、高齢発症のASDまたはADHDと見間違える

認知症と発達障害の関連について解明を続けることは

発達障害の様々な適応不全に対して心理社会面を含め丁寧に治療的アプローチを続けることの重要性を再認識することにつながり、ひいては認知症の予防、発症の遅延化に資する。